Multi-WP

Höhere Effizienz durch Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch

Multi WP - Effiziente Wärmewende durch multivalente Wärmepumpensysteme

In Österreich entfällt rund 40 % des Endenergieverbrauchs auf den Bereich Wärme und Kälte, einschließlich der Prozesswärme in der Industrie (Daten aus 2023, energie.gv.at). Damit stellt dieser Sektor den größten Anteil am gesamten Energieverbrauch dar – noch vor dem Verkehrsbereich und anderen Anwendungen. Besonders dominant ist dabei die Wärmenutzung.

Derzeit stammen 39 % der für Wärme und Kälte eingesetzten Energie aus erneuerbaren Quellen. Das bedeutet, dass über 60 % weiterhin durch fossile Energieträger gedeckt werden. Diese Abhängigkeit unterstreicht die zentrale Rolle der Wärmewende für das Gelingen der gesamten Energiewende.

Gerade in urbanen Räumen existiert eine Vielzahl lokal verfügbarer, nicht-fossiler Ressourcen zur Wärmeversorgung wie zum Beispiel Grundwasser, Solarenergie, Abwärme aus Kühlung oder industriellen Prozessen, Abwasser, Außenluft und Erdreich. Viele dieser Wärmequellen sind jedoch nicht überall vorhanden oder nur in geringem Ausmaß. Die Außenluft und Solarenergie hingegen sind nahezu überall in nennenswertem Ausmaß vorhanden. Erdwärmesonden können an den meisten Standorten installiert werden, während Grundwasser nur an ausgewählten Orten nutzbar ist. Allen Wärmequellen gemeinsam ist jedoch, dass sie bisher kaum genutzt werden.

Das Projekt „Multi-WP“

Das Projekt Multi-WP hatte zum Ziel, multivalente Wärmepumpensysteme – bestehend aus Luft- und Solewärmepumpen, Photovoltaik und Erdwärmesonden als saisonalen Wärmespeicher – hinsichtlich Effizienz, Flexibilität und Lastverschiebung zu optimieren. Durch die intelligente Kombination dieser Technologien sollen lokal verfügbare, nicht-fossile Energiequellen besser erschlossen und die Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen signifikant verbessert werden. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, zur Stärkung der heimischen Technologieentwicklung und zur Unabhängigkeit von Energieimporten.

Methodik und Werkzeuge

Ein zentrales Element der Systemkonzeption war die schnelle Einschätzung des geothermischen Potenzials am jeweiligen Standort. Hierfür wurde der Geothermieatlas der GeoSphere Austria eingesetzt – ein kostenfreies Online-Tool, das auf Basis von Standortdaten, Betriebsweise und optionaler Nennleistung das Energiepotenzial eines Erdsondenfeldes für Heiz- und Kühlzwecke über 20 Jahre berechnet. Es liefert automatisiert Energieflussdiagramme, Temperaturprognosen und Berichte und diente im Projekt zur Bewertung verschiedener Szenarien sowie zur Abschätzung des Flächenbedarfs des Erdwärmespeichers im Verhältnis zur verfügbaren Fläche.

Die Detailsimulationen wurden mit dem weiterentwickelten Tool PYGsim durchgeführt, das für die Erdsondensimulation die Python Bibliothek „pygfunction“ (Cimmino, M., & Cook, J.C., 2022) verwendet.

Zusätzlich wurden Module für die technischen Speicher, Luft-Wärmetauscher und der Wärmepumpen programmiert, welche eine Koppelung im Stundentakt erlaubt. Die Eingabe der Kennlinien realer Wärmepumpen ermöglicht die dynamische Kopplung der Wärmepumpen mit dem Temperaturniveau der Wärmequellen und -senken mit Berücksichtigung von Regenerationseffekten. Dabei wurden reale Wetterdaten (2016 bis 2022) der GeoSphere Austria zur Berechnung der stündlich aufgelösten Heiz- und Kühlprofile verwendet. Die Profile basieren auf dem Jahresenergiebedarf und temperaturabhängigen Funktionen, angepasst an die Gebäudeträgheit. Die Simulationen über 20 Jahre erlauben eine solide Temperaturprognose der Erdwärmenutzung und dessen Auswirkungen auf den Leistungsfaktor der Wärmepumpen.

Fallstudien

Im Rahmen des Projekts Multi-WP wurden sechs Fallstudien durchgeführt, um die technische, ökologische und ökonomische Machbarkeit multivalenter Wärmepumpensysteme zu untersuchen.

Einen Überblick über die untersuchten Standorte, Gebäudetypen und Charakteristik der Fallstudien sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

| Standort | Gebäudetyp/Nutzung | Charakteristik |

|---|---|---|

| NHM Wien | Museum | Fernwärme, Fernkälte in Umsetzung, Tiefspeicher vorhanden, hoher gleichzeitiger Bedarf von Wärme und Kälte |

| Amstetten | Landesklinikum | Blockheizkraftwerke (BHKW) für Wärmebedarf und Absorbtionskältemaschinen, hohe Vorlauftemperaturen, Gaskessel und Fernwärme als Redundanz-System, hoher gleichzeitiger Bedarf von Wärme und Kälte |

| Wien, Abelegasse | Wohnbau (Sanierung und Neubau) | Platz für Sonden unter Neubau und im Innenhof, keine ausreichende Fernwärme, Heiz- und Kühlbedarf (Temperierung) |

| Wien, Aslangasse | Mehrfamilienhäuser | Keine Fernwärme, dezentrale Warmwasserbereitung, niedriger thermischer Gebäudestandard, zentrale Wärmeerzeugung für Deckung des Heizwärmebedarfs über Gaskesselanlage |

| Wien, Hohe Warte | Büro-/Institutsgebäude mit Rechenzentrum | Abwärme aus Rechenzentrum wird derzeit an Außenluft abgegeben, Sanierungskonzept vorhanden, hoher gleichzeitiger Bedarf von Wärme und Kälte |

| Perchtoldsdorf | Öffentliche Gebäude und Wohnhäuser | Trinkwasserschutzgebiet, Abwärme vom Eislaufplatz wird derzeit an Außenluft abgegeben, Anergienetz geplant |

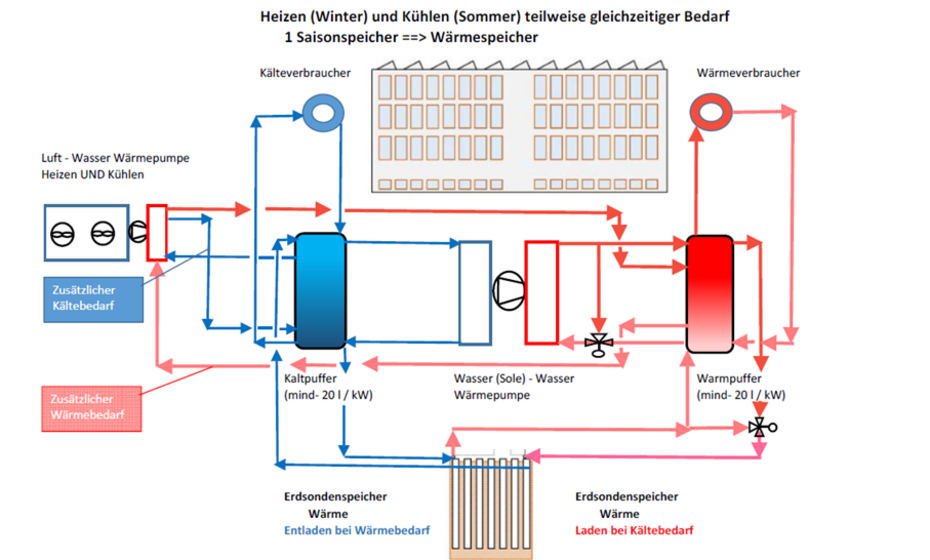

Abbildung: Prinzipschema für ein Multi-WP-System (Heizen und/oder Kühlen, Speicher, Luft-WP);

Quelle: Gottfried Adelberger, Ochsner Process Energy Systems GmbH

Ergebnisse und Schlussfolgerung

Die sechs Fallstudien im Projekt Multi-WP zeigen, dass alle untersuchten Konzepte technisch realisierbar sind. Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Integration von Erdwärmesonden in dicht bebauten Gebieten (zum Beispiel Abelegasse, Naturhistorisches Museum Wien) sowie die Nutzung unterschiedlicher Abwärmequellen – etwa aus einem Eislaufplatz (Perchtoldsdorf), einem Rechenzentrum (Hohe Warte) oder durch kombinierte Luft- und Sole-Wärmepumpen (Aslangasse). In allen Fällen konnten die CO₂-Emissionen im Betrieb deutlich reduziert und langfristig niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen nachgewiesen werden. Die Investitionskosten variieren je nach Standort, bleiben jedoch im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen.

Die Weiterentwicklung von PYGsim ermöglichte eine realitätsnahe Abbildung der Systemdynamik und Regenerationseffekte. Der Geothermieatlas von GeoSphere Austria erwies sich als effizientes Werkzeug zur Erstbewertung. Die entwickelten Konzepte eignen sich besonders für Bestandsgebäude ohne Fernwärmeanschluss, wie sie in vielen Städten häufig vorkommen. Die Ergebnisse bieten eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Planungsbüros, Bauträger, Energieversorger und Kommunen.

Die gemeinsam von den Projektpartnern – Österreichischee Energieagentur – Austrian Energy Agency, GeoSphere Austria und Ochsner Process Energy Systems GmbH – erarbeiteten Konzepte zeigen, wie durch die intelligente Kombination von Technologien (z. B. Wärmepumpen, Saisonspeicher, Abwärmenutzung) neue, nachhaltige Versorgungssysteme entstehen können. Die Fallstudien demonstrieren, wie auch im dicht bebauten urbanen Raum nachhaltige Energielösungen umgesetzt werden können, ohne ihn zusätzlich zu belasten. Die Ergebnisse sind auf viele weitere Gebäude und Quartiere übertragbar, insbesondere auf Bestandsbauten ohne Zugang zu Fernwärme. Die Kombination aus Potenzialanalyse, dynamischer Simulation und ökologischer sowie ökonomischer Bewertung liefert belastbare Grundlagen für Investitionsentscheidungen und politische Maßnahmen. Damit trägt das Projekt wesentlich zur Umsetzung der Ziele des Programms „Stadt der Zukunft“ bei.

Fazit

Das Fazit von Franziska Zimmer, Österreichische Energieagentur: „Das Projekt Multi-WP zeigt, dass multivalente Wärmepumpensysteme mit geothermischer Speicherung eine vielversprechende Lösung für die Wärmewende darstellen. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger:innen, Energieversorger und Bauträger:innen.“

Projektdaten

| Auftraggeber:in | FFG, BMIMI |

| Projektleitung | Franziska Zimmer |

| Projektteam |

Franz Zach Deyan Dimov |

| Projektpartner:in |

Ochsner Process Energy Systems GmbH (OPES) GeoSphere Austria |

| Projektdauer | November 2021 bis April 2025 |

Ansprechperson

Senior Expert | Energy Economics

DIin (FH)

Franziska Zimmer,MSc

E-Mail Adressefranziska.zimmer@energyagency.at